クリニックでカウンセリングを行っているとシミに悩む方の中の多くは「肝斑」が関係しております。

目立つシミの中に肝斑が重なって現れていることも多く、正確な見極めが重要です。そこで今回は、肝斑に焦点を当て、その発症原因や治療の仕組みについて医師の立場から詳しく解説いたします。

肝斑とは何か:左右対称に出やすい薄茶色のしみを正しく理解する

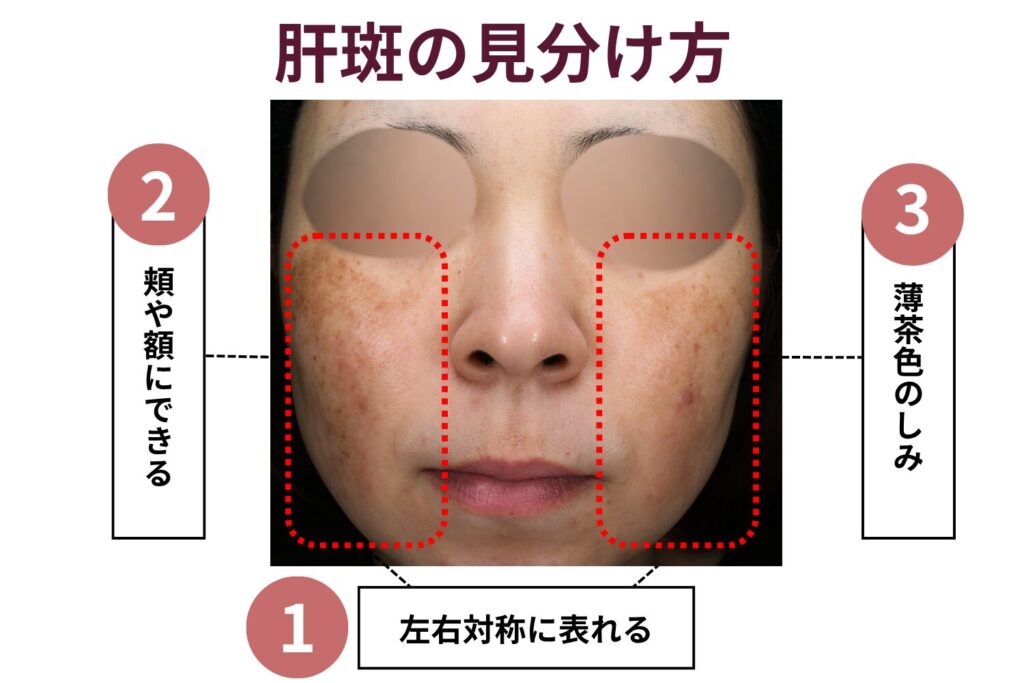

肝斑は、顔の両頬や額などに左右対称に現れる淡い茶色のしみで、主に女性に多く見られる色素沈着です。

一般的な日焼けや老人性色素斑とは発生の仕組みや見た目が異なるため、正確な診断が欠かせません。まずは肝斑の基本的な特徴を理解し、他のしみとの違いを正しく把握することが治療の第一歩となります。次に、その見分け方や発症しやすい年代の特徴について詳しく見ていきましょう。

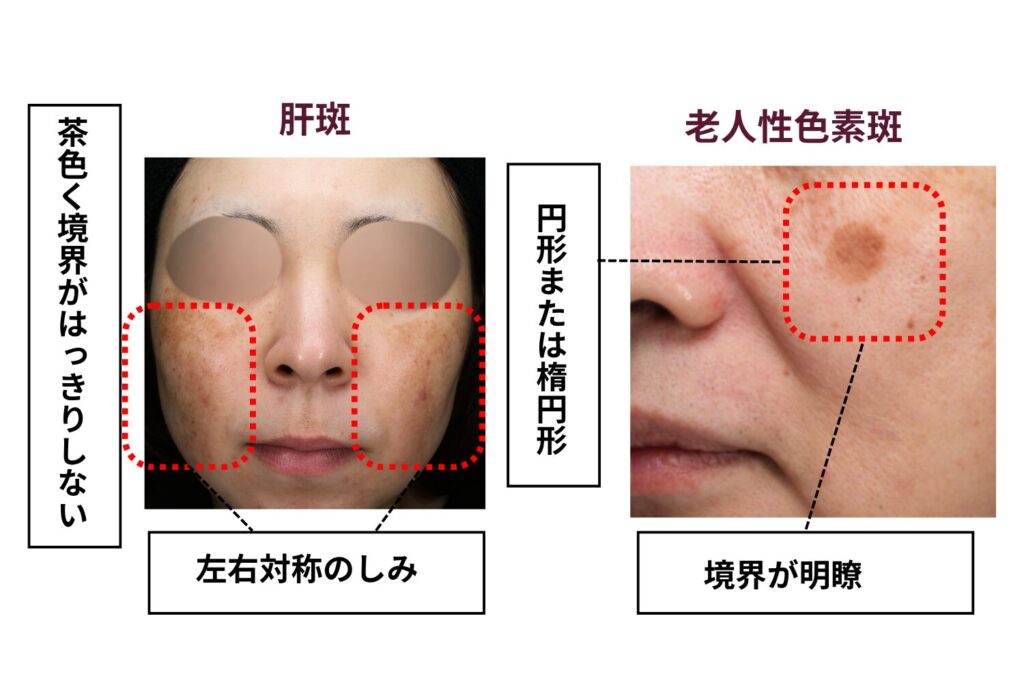

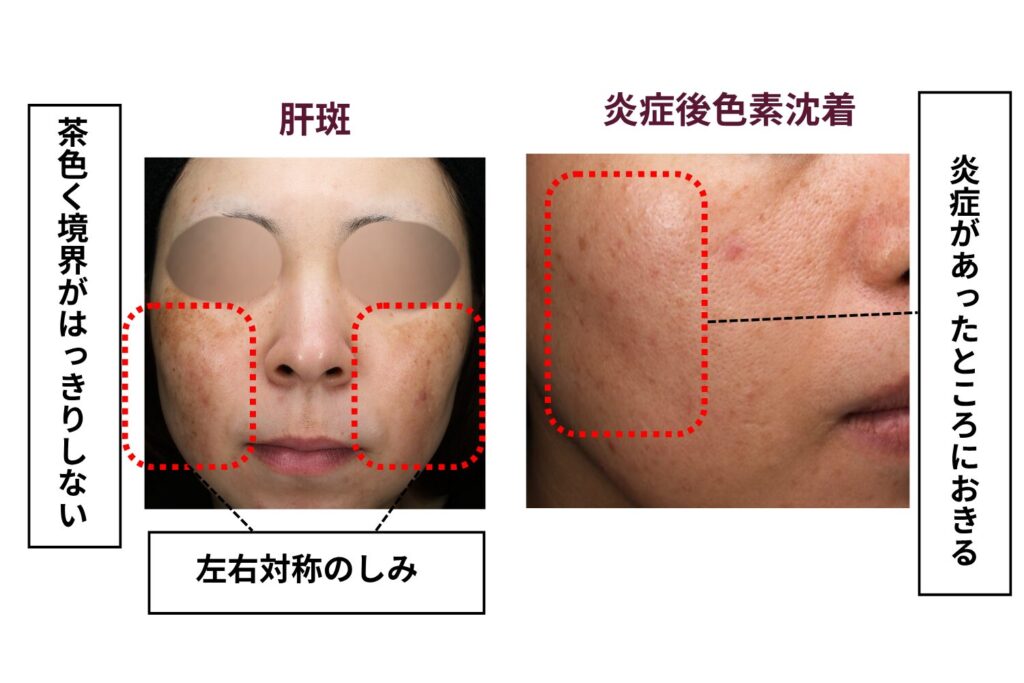

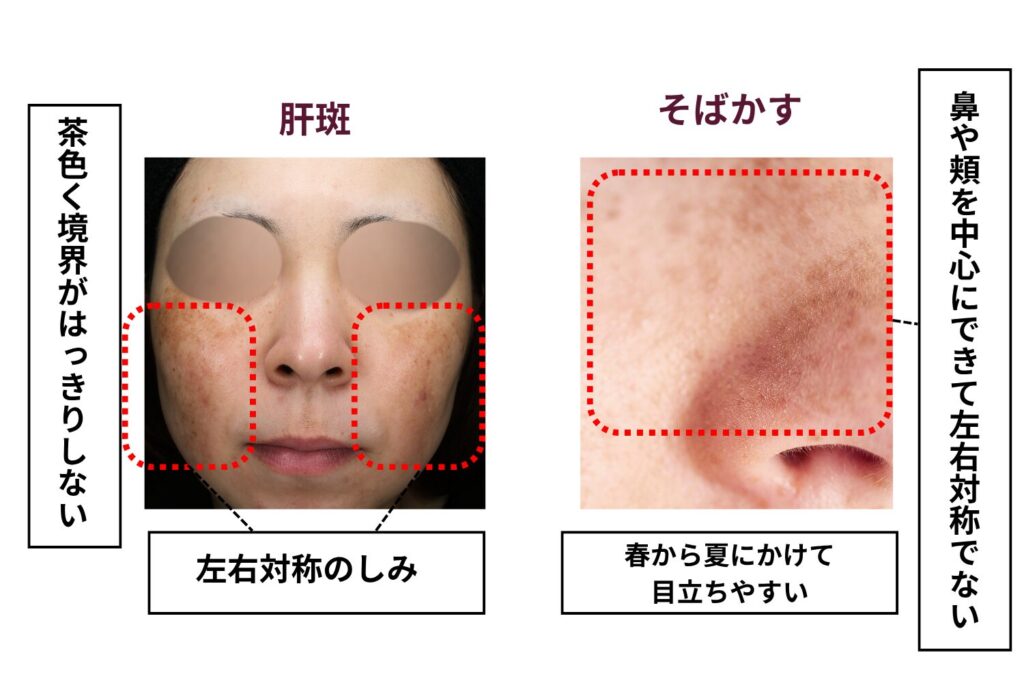

肝斑の特徴と他のしみとの見分け方

肝斑は、顔の左右対称に現れる柔らかな茶褐色のしみが特徴です。特に頬骨のあたりや額、口まわりなどに出やすく、輪郭がはっきりせずに広がるように見えるのが典型的です。

濃淡にむらがあり、日によって色が変わったように感じることもあります。

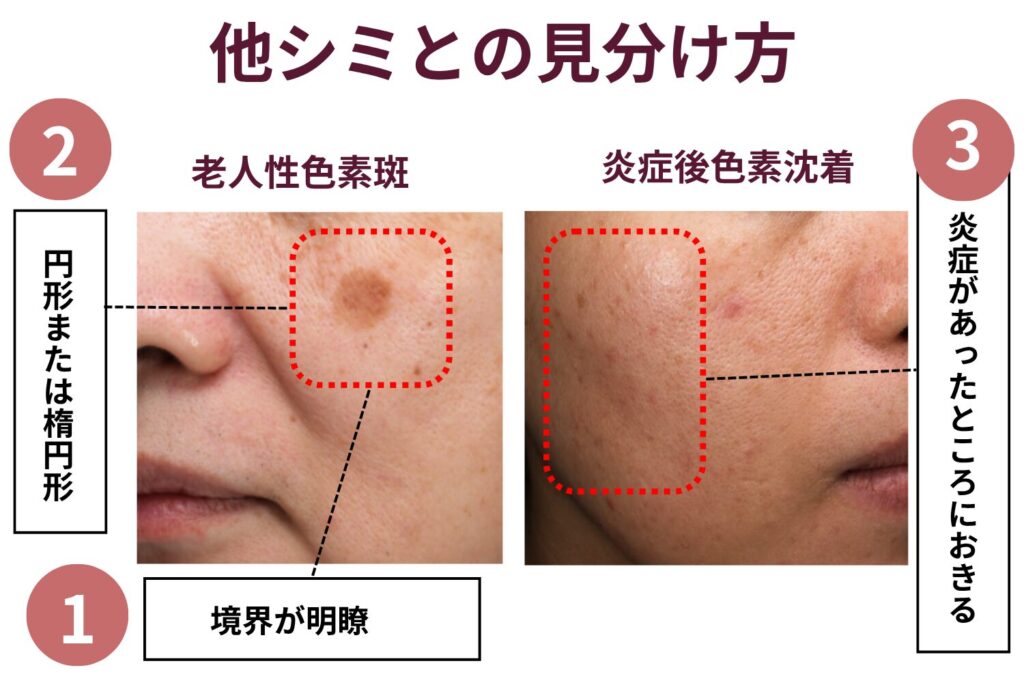

一方で、老人性色素斑(いわゆる日光性黒子)は、境界が明瞭で円形または楕円形に現れる点が異なります。また、炎症後色素沈着はニキビ跡や擦り傷など、炎症のあった部分に限定して生じるのが特徴です。

しかし、肝斑は見た目だけで自己判断するのは難しく、先ほど説明したように他シミと混在しているケースも少なくありません。実はシミの種類によって治療方法は異なるため、専門的な診察が欠かせません。

発症しやすい年代とライフステージとの関係

肝斑は30〜50代の女性に多く見られ、この年代特有のライフステージの変化と深く関わっています。

妊娠期や更年期時に多く見受けられます。

妊娠時には女性ホルモンが大きく変動し、メラノサイトが活性化されやすくなることで肝斑が発症または悪化することがあります。さらに、更年期ではエストロゲンの低下やホルモンバランスの不安定さが皮膚の色素代謝に影響し、症状を誘発することがあります。

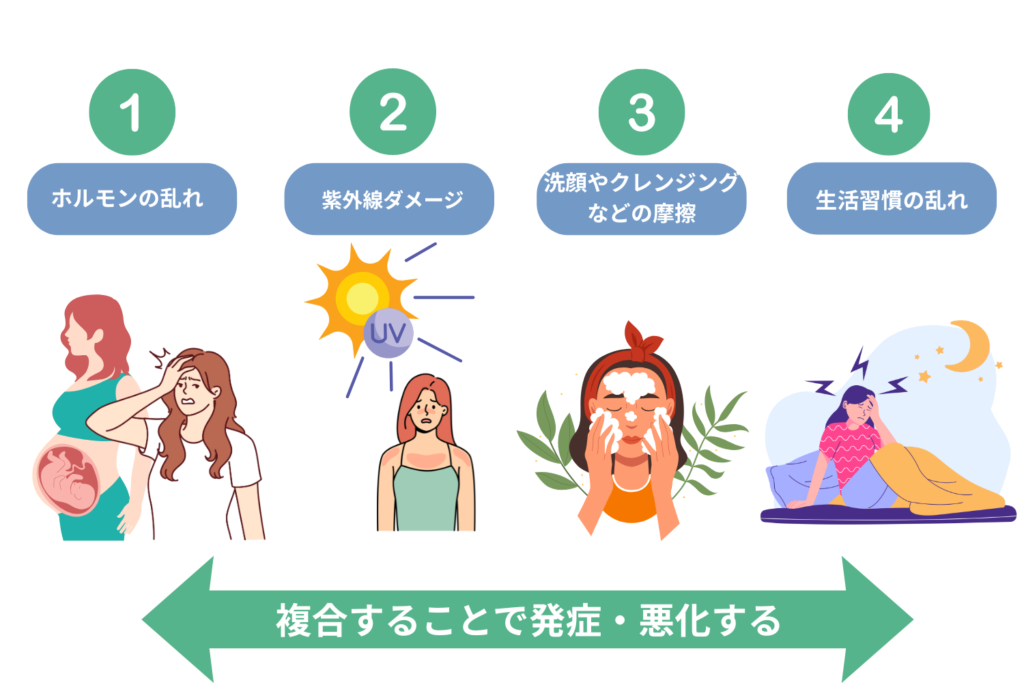

肝斑の主な原因:女性ホルモン・紫外線・摩擦刺激・ストレス

肝斑は、ひとつの原因だけで生じるものではなく、女性ホルモンの乱れや紫外線、日常的な摩擦刺激、さらにはストレスや生活リズムの乱れなど、複数の要因が重なって発症・悪化します。これらはすべて皮膚のメラニン産生を活性化させる要素であり、見落としがちな生活習慣にも関係します。次に、それぞれの要因が肝斑の発症にどのように影響するのかを詳しく解説します。

1.女性ホルモンの乱れ

女性ホルモンの乱れは、肝斑ができる大きな原因のひとつです。

妊娠中やピルの服用、更年期などでホルモンのバランスが崩れると、肌の色を作る細胞(メラノサイト)が刺激され、メラニンという色素を必要以上に作り出します。その結果、肝斑を発症してしまいます。

2.紫外線ダメージがもたらす影響

紫外線は肝斑を悪化させる代表的な要因です。

特にUVAは肌の奥まで届き、メラノサイトを刺激してメラニンの生成を促進します。さらにUVBは表皮に炎症を起こし、肌の防御反応として色素沈着を引き起こします。これらの作用が重なり、肝斑が濃くなったり再発したりする原因となります。

紫外線は季節や天候に関係なく一年中降り注いでいるため、日焼け止めや日傘などによる継続的なUV対策が欠かせません。

3.日常の摩擦や刺激による悪化リスク

日常生活の中で無意識に加わる摩擦や刺激も、肝斑を悪化させる原因となります。

強くこすって行う洗顔やクレンジング、タオルでの拭き取り、さらには長時間のマスク着用による擦れなどが代表的です。

これらの刺激は皮膚に微細な炎症を起こし、メラノサイトを活性化させてメラニンの過剰生成を促します。その結果、肝斑の色が濃くなったり広がったりすることがあります。

4.ストレスや生活習慣の乱れが与える影響

ストレスや生活リズムの乱れも、肝斑を悪化させる大きな要因です。

強いストレスや睡眠不足が続くと自律神経が乱れ、血流やホルモン分泌のバランスが崩れます。その結果、肌の代謝が低下し、メラニンが排出されにくくなることで肝斑が濃く見えるようになります。また、不規則な食事や過度なカフェイン摂取も同様に影響します。十分な睡眠と栄養バランスの取れた生活を意識することが、肝斑の改善に欠かせない基本ケアです。

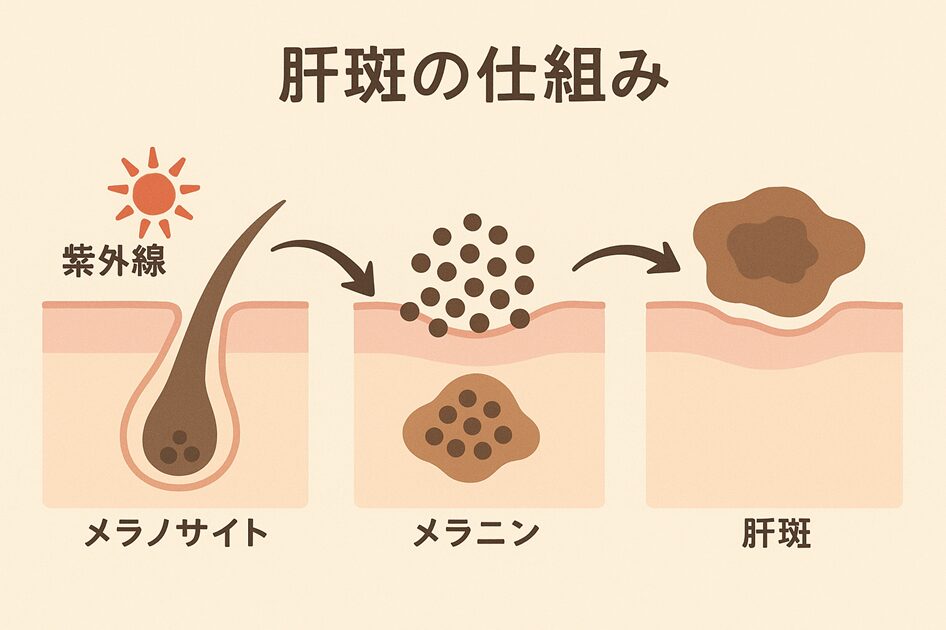

発症メカニズム:メラノサイトの活性化とメラニン沈着

肝斑は、皮膚内でメラノサイトが過剰に活動し、生成されたメラニンが正常に排出されずに蓄積することで生じます。

紫外線やホルモン変動などの刺激がこの連鎖を引き起こし、色素が肌の奥にとどまることでしみとして定着します。ここでは、メラニン生成の仕組みと排出の滞り、そしてターンオーバーの低下がどのように肝斑を固定化させるかについて詳しく説明します。

メラニン生成の仕組みと排出の滞り

肝斑は、肌への刺激によってメラノサイトが活性化し、黒色のメラニンを過剰に作り出すことで起こります。

紫外線やホルモン変動、摩擦などの刺激を受けると、肌を守ろうとする防御反応が働き、メラニンが大量に生成されます。通常であればターンオーバーによって古い角質とともに排出されますが、代謝が乱れるとメラニンが皮膚内にとどまり、色素沈着として残ってしまいます。この蓄積が進むと、淡い茶色のしみとして肝斑が定着します。

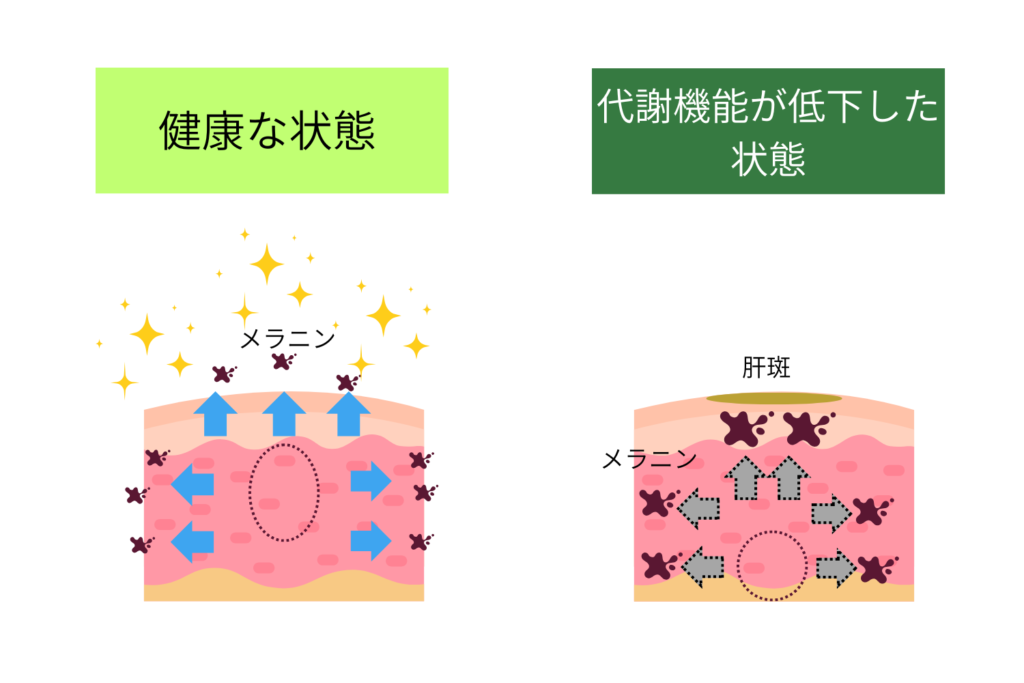

ターンオーバー低下と色素沈着の定着

加齢や乾燥、睡眠不足などによって肌のターンオーバー(細胞の生まれ変わり)が遅くなると、メラニンの排出が滞り、色素が肌の内部に長くとどまります。本来であれば、表皮の細胞は一定の周期で新しく入れ替わり、蓄積したメラニンも自然に排出されます。

しかし、代謝機能が低下するとこのサイクルが乱れ、メラニンが肌の奥で固着して肝斑の色が濃く見えるようになります。生活習慣やスキンケアの見直しが改善の鍵となります。

肝斑とその他のしみの違いを理解する

肝斑は、発症の原因や現れやすい部位が他のしみとは異なる特徴を持っています。

しみの種類によって効果的な治療法は大きく異なり、誤った方法を選ぶと改善しにくく、かえって悪化する場合もあります。

そのため、まずはしみの種類を正確に見極め、原因に合わせた適切なケアを行うことが重要です。ここからは、日光性黒子や炎症後色素沈着、そばかす、後天性真皮メラノサイトーシス(ADM)など、他のしみとの違いについて詳しく解説します。

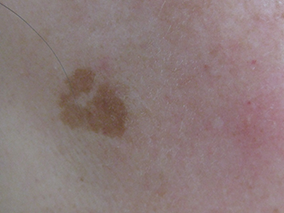

日光性黒子(老人性色素斑)との違い

日光性黒子(老人性色素斑)は、長年の紫外線ダメージが主な原因で発生するしみです。多くは頬骨やこめかみ、手の甲など日光に当たりやすい部位に現れ、境界がはっきりした濃い茶色の斑点として見られます。

一方、肝斑は紫外線だけでなくホルモンバランスや摩擦など複数の要因が関与し、輪郭がぼやけた左右対称のしみとして現れるのが特徴です。このため、見た目が似ていても発症の仕組みが異なるため、治療法が異なります。

炎症後色素沈着との違い

炎症後色素沈着は、ニキビや虫刺され、かぶれ、擦り傷など皮膚に炎症が起きた部位に限って生じる色素沈着です。

炎症後にメラノサイトが刺激されて過剰なメラニンが作られ、その部分に残ることで発症します。多くは境界が明瞭で、形も炎症跡に沿うのが特徴です。

一方、肝斑は炎症の有無にかかわらず、頬や額などに左右対称に広がり、輪郭がぼやけています。炎症後色素沈着は傷跡に近い症状であり、肝斑とは治療法が異なるため、見た目が似ていても正しく見極めることが重要です。

そばかすや後天性真皮メラノサイトーシスとの違い

そばかす(雀卵斑)は、遺伝的要因が大きく関係し、幼少期から鼻や頬を中心に細かい茶色の斑点として現れます。

紫外線で濃くなりますが、左右対称ではなく、季節によって変化するのが特徴です。

一方、後天性真皮メラノサイトーシス(ADM)は真皮の深い部分にメラニンを含む細胞が増えることで生じ、灰色がかった青褐色に見えます。

肝斑はこれらと異なり、表皮にメラニンが沈着し、ホルモンや摩擦刺激が関与することが多いのが特徴です。

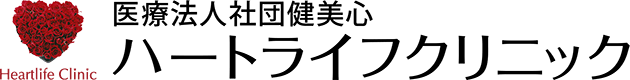

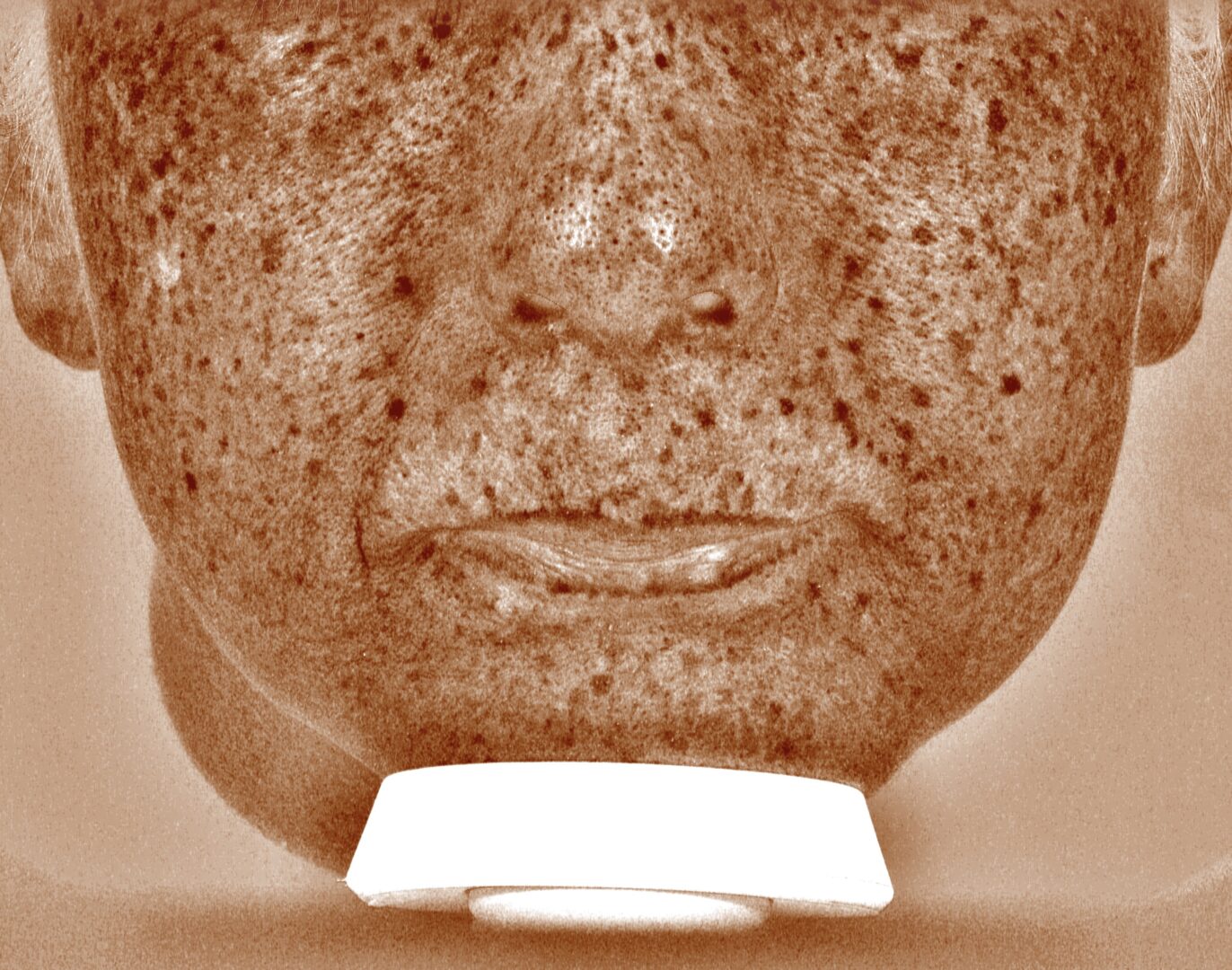

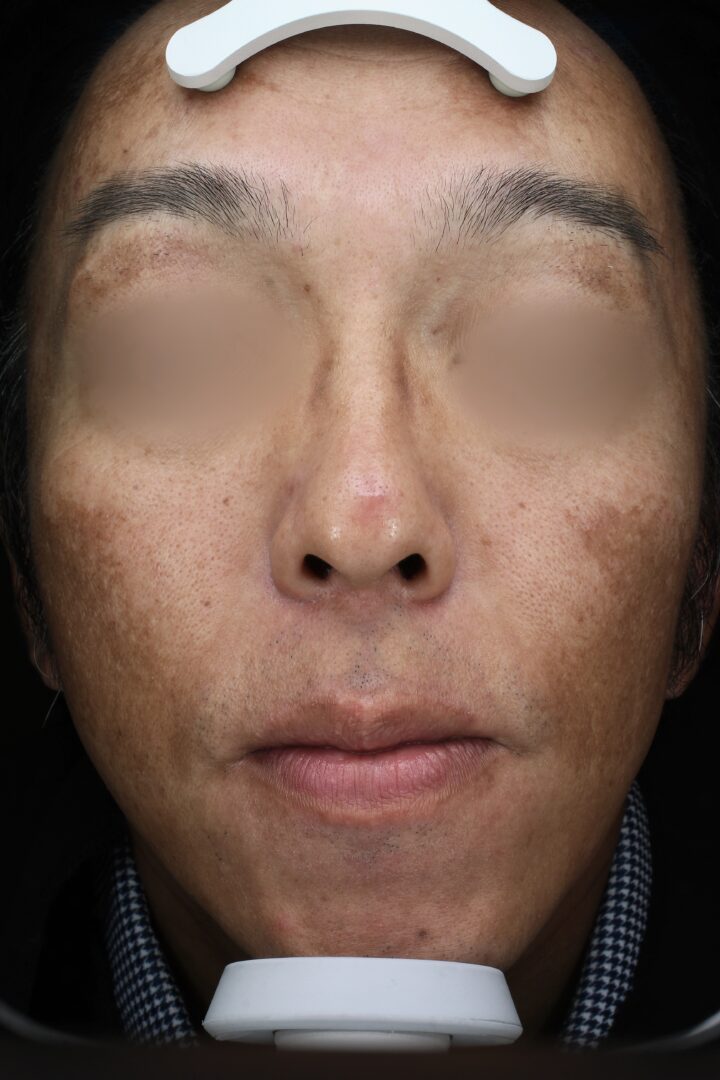

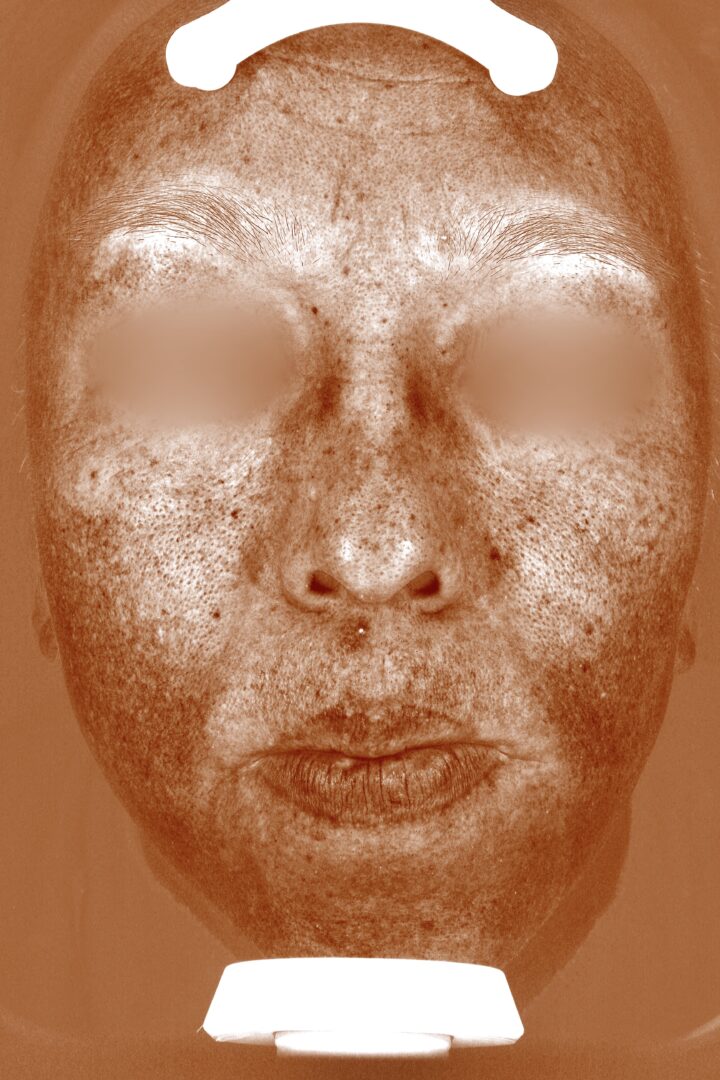

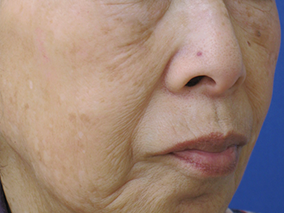

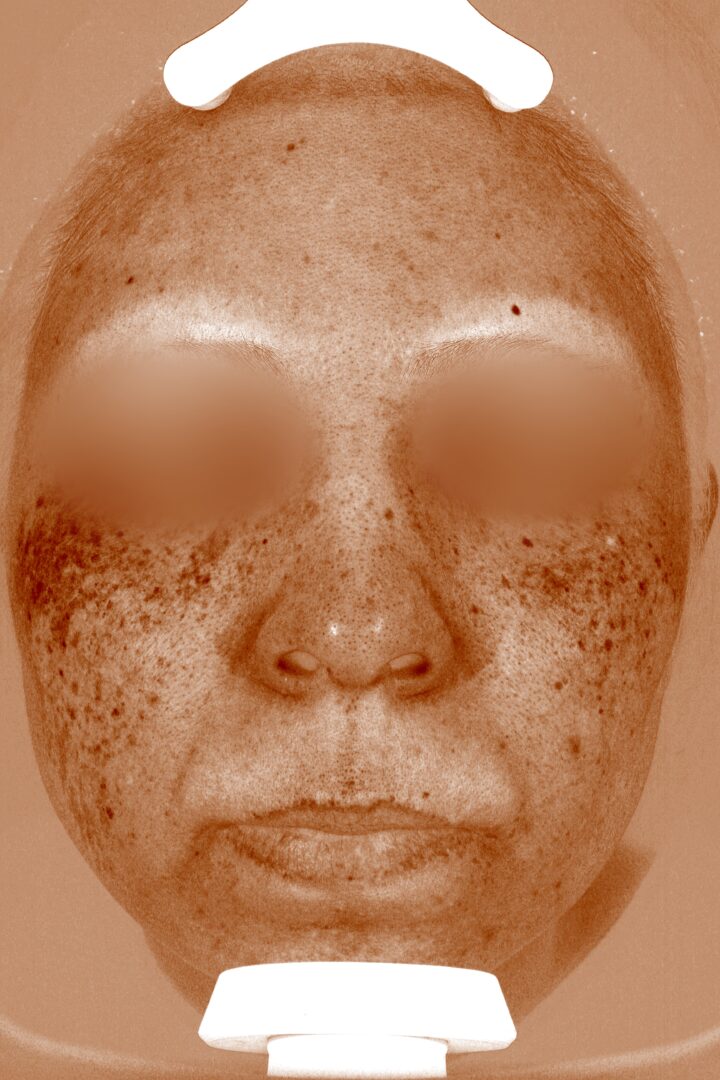

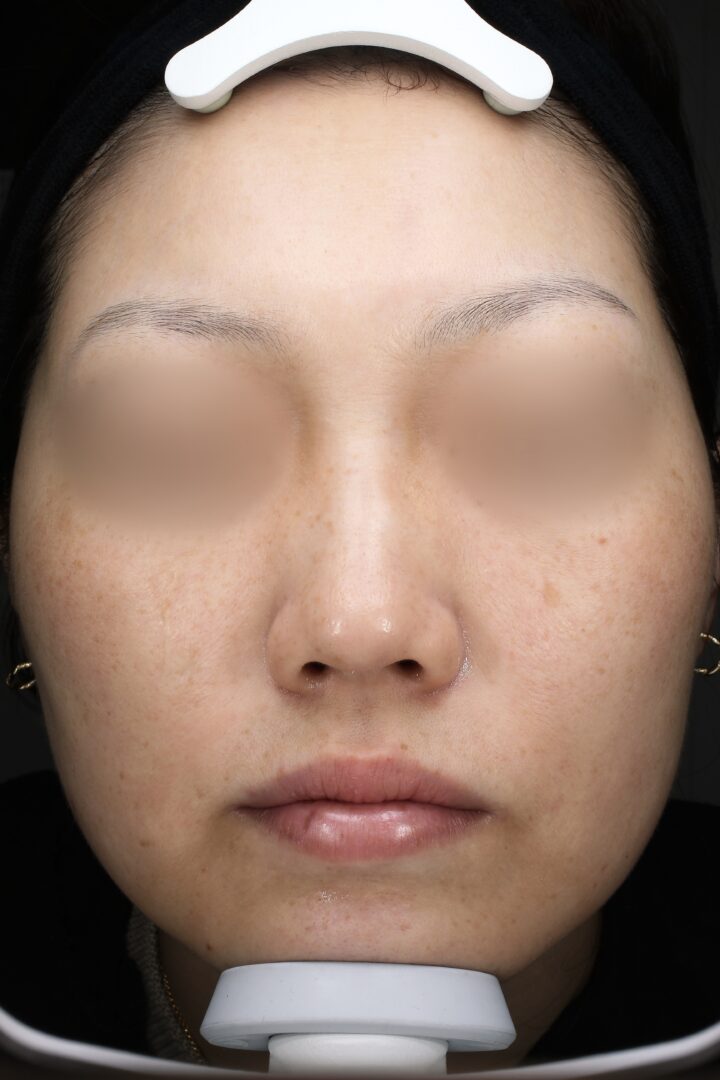

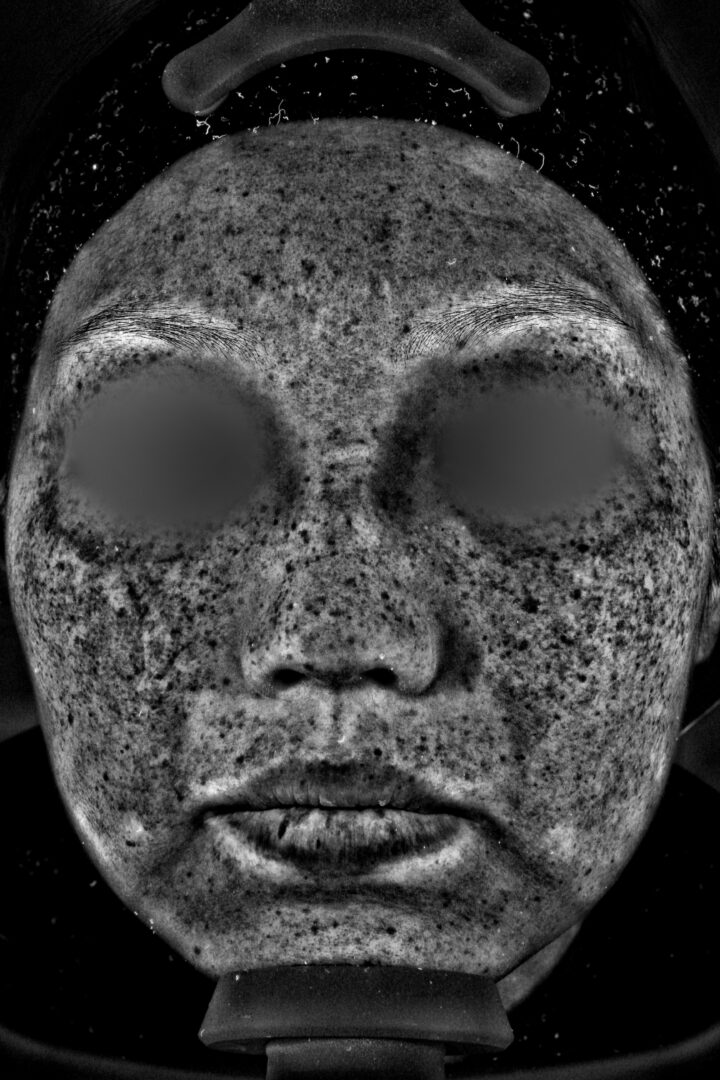

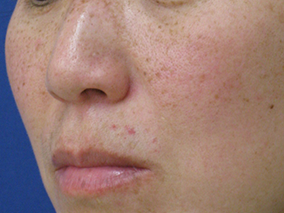

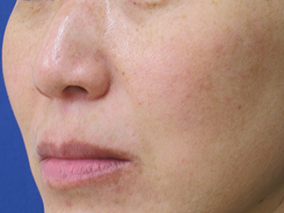

シミの症例写真【当院症例】

まずは無料カウンセリングを

開院以来20年で65,000件を超える肌トラブルに対応してきた当院では、目視だけでは見逃しや誤診になりがちなシミの種類を、最新の肌診断機器で正確にチェックしています。これにより、患者さま一人ひとりの肌状態に最適な治療プランをご提案可能です。まずは無料カウンセリングで、あなたの肌に合ったケアをじっくりご相談ください。

肝斑を悪化させる生活習慣と注意点

肝斑は、先に述べた通り、日常生活の習慣が悪化の大きな要因となります。特に、誤ったスキンケアで肌に摩擦や刺激を与えたり、紫外線対策が不十分だったり、睡眠不足や栄養の偏りがあると肝斑は悪化しやすくなります。これらの習慣を見直すことが、肝斑の進行を防ぎ、症状の改善につながります。次に、それぞれの生活習慣がどのように肝斑に影響するのか、注意点を詳しく解説します。

誤ったスキンケアや摩擦習慣

肝斑を悪化させる具体的なスキンケアの習慣としては、洗顔時に肌を強くこすることや、スクラブ入りの洗顔料の使用、フェイスローラーやかっさなどの強いマッサージ、化粧水をコットンで肌にこすりつける行為などがあります。また、タオルでゴシゴシ拭くことも刺激となりやすいです。

これらは肌に摩擦や刺激を与え、メラノサイトを活性化させて肝斑を濃くしてしまうため、泡で優しく包み込むように洗顔し、押さえるように水分を拭き取ることが大切です。

不十分な紫外線対策

紫外線対策が不十分な場合、肝斑は悪化しやすくなります。

日焼け止めの塗布量が少なかったり、塗り直しを忘れたりすると、肌が十分に紫外線から守られません。また、朝だけの日焼け止め塗布で終わらせてしまい、日中や夕方の外出時に紫外線を浴びることもリスクです。さらに、帽子や日傘を使わず直射日光に当たる時間が長いことも悪化の要因になります。曇りの日や室内の窓越しの紫外線も影響するため、日常的な継続的なUVケアが重要です。

睡眠不足や栄養バランスの乱れ

睡眠不足や栄養バランスの乱れは、ホルモンバランスの崩れと肌のターンオーバー低下を引き起こし、肝斑を悪化させる原因となります。

成人の場合、睡眠不足とされるのは一般的に1日6時間未満の睡眠が続く状態です。特に6時間未満の睡眠が慢性的に続くと、肌のターンオーバーやホルモンバランスに悪影響を及ぼし、肝斑を悪化させます。

栄養バランスの乱れは、偏食や過度なダイエット、野菜やタンパク質の不足、過剰な糖質や脂質の摂取などが挙げられ、これが肌の修復機能を低下させます。睡眠と食事の質を改善することが、肝斑対策には欠かせません。

肝斑の治療とケア方法

肝斑の治療は、まず生活習慣の改善と基本的なスキンケアから始めることが大切です。

刺激の少ない洗顔や十分な保湿、徹底した紫外線対策を行い、肌への負担を減らします。次に、内服薬や外用薬によるアプローチが効果的で、特にトラネキサム酸やビタミンC誘導体を用いることが多いです。さらに、症状や肌状態に応じて光治療やレーザー治療を組み合わせる場合もありますが、刺激や副作用に注意しながら医師の指導のもとで行うことが重要です。これらを段階的に進めていくことで、肝斑の改善を目指します。詳しい内容についてここから説明いたします。

生活習慣改善と基本的なスキンケア

肝斑の基本ケアでは、肌への摩擦を避けることが最も重要です。具体的には、泡立てネットでしっかり泡を立て、泡だけで優しく洗顔し、タオルで顔をこすらず押さえるように水分を拭き取ります。

紫外線対策はSPF30以上、PA+++以上の日焼け止めを年中塗布し、こまめな塗り直しも欠かせません。

保湿にはセラミドやヒアルロン酸などのバリア機能をサポートする成分配合の製品を朝晩使用し、乾燥を防ぎ肌の安定を促しましょう。これらの基本ケアは肝斑の悪化防止に効果的です

内服薬や外用薬によるアプローチ

肝斑の治療は、まず内服薬と外用薬から始めるのが一般的で、最初からレーザー治療を行うクリニックには注意が必要です。

内服薬のおすすめはトラネキサム酸で、これは血中のプラスミンを抑制しメラニン生成を防ぐためです。また「シナール」はビタミンCとパントテン酸を含み、抗酸化作用とメラニン生成抑制の効果があり、トラネキサム酸と併用されることが多いです。外用薬にはハイドロキノンやトレチノインが使われることが多いですが、副作用のリスクがあるため医師の指導が必須です。内服や外用薬は通常2ヶ月以上継続し、症状が落ち着いてから次の治療段階へ進みます。

光治療やレーザー治療の適応と注意点

肝斑の光治療やレーザー治療では、高出力の照射による悪化リスクがあるため、適応を慎重に判断することが重要です。

肝斑に有効的な治療は、低出力レーザーを用いたピコレーザーの一種であるピコトーニングがおすすめです。これは、メラニンを衝撃波で細かく粉砕し、炎症や色素沈着のリスクを抑えながら効果的に改善できるからです。また、光治療ではライムライトが適しており、肌全体のトーンを均一にし美白効果が期待できるため肝斑に有効です。

まずは無料カウンセリングを

当院は開院20年の間に65,000件以上の肌トラブルに対応してきました。目視だけでなく、最新の肌診断機器を活用して、正確にシミの種類を判別しています。浜松市内では数少ないピコレーザーを導入しており、その中でも最新型のピコシュアを稼働しています。まずは無料カウンセリングで、肌の状態に最適な治療プランをご提案します。

肝斑の症例画像

一部の症例は、リピーター向けキャンペーンが適用された料金や料金改定前のものでございます。

料金表と照らし合わせても合計料金が合致しませんので、ご承知おきくださいませ。

まとめ:肝斑の原因を理解して正しいケアにつなげる

肝斑は主に紫外線、摩擦、女性ホルモンの乱れ、遺伝的素因が原因で発生し、これらがメラノサイトを刺激してメラニンの過剰生成を引き起こします。特に紫外線は表皮と真皮に影響を与え、基底膜の破壊や炎症を促進し悪化要因となります。肝斑の正しいケアは原因の理解から始まり、日常生活での摩擦や紫外線対策、ホルモンバランスの維持が重要です。症状を見極めて早期に皮膚科を受診し、内服薬や外用薬、必要に応じたレーザー治療など医療的アプローチを段階的に取り入れることが、肝斑の改善につながります。自己判断を避け、専門医の指導のもとで適切な治療を行いましょう。

このページの監修医師

記事医師監修

渡邊雅人

ハートライフクリニック院長

記事医師監修

渡邊雅人

ハートライフクリニック院長

日本美容外科学会(JSAS)会員

アラガン施注資格認定医

ジュビダームビスタ認定医

ジュビダームビスタボリューマXC・ボリフトXC認定医