ヒゲ脱毛を検討している方や既に通っている方の中には、「施術前後の飲酒は控えてください」と医師やスタッフから言われて疑問に思ったことがある方も多いのではないでしょうか。「なぜお酒を飲んではいけないの?」「一杯程度なら大丈夫では?」といった疑問を抱く方も少なくないのではないでしょうか?

そこで本記事では、ヒゲ脱毛前後の飲酒がなぜNGなのか、その医学的根拠を詳しく解説するとともに、飲酒してしまった場合の対処法や、飲酒以外にも注意すべき生活習慣についまとめてご紹介します。

ヒゲ脱毛前後の飲酒がNGな理由

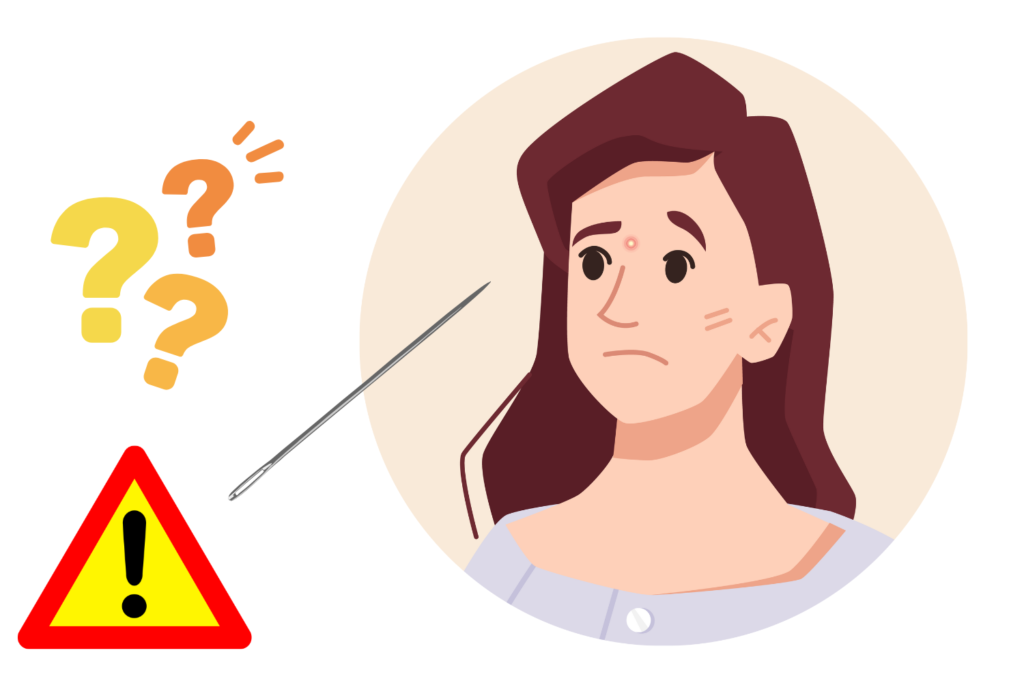

ヒゲ脱毛の前後で飲酒を控えるべき理由は主に4つあります。

まず、飲酒によって血行が促進され、肌が赤くなったりかゆみ、炎症といった肌トラブルが起こりやすくなります。次に、飲酒は痛みを感じやすくさせるため、施術中や施術後の不快感が増します。また、脱毛後の肌は熱を帯び敏感な状態のため、飲酒でさらに赤みや炎症のリスクが高まります。そして、飲酒は肌の保湿を妨げるため、脱毛効果にも悪影響を及ぼすことがあります。詳しくは下記で解説いたします。

肌トラブルのリスクが高まる

アルコールを摂取すると、血管拡張作用により皮膚の血流が増加し、肌が敏感な状態になります。

この状態でレーザーや光を照射すると、通常よりも肌への刺激が強くなり、赤みや腫れ、かぶれなどの肌トラブルが発生しやすくなります。

また、アルコールには利尿作用があるため、体内の水分が失われやすくなり、肌の乾燥が進みます。乾燥した肌は外部刺激に対する防御機能が低下しているため、脱毛施術による刺激をより強く受けてしまいます。

医学的には、アルコール摂取により皮膚のバリア機能が一時的に低下することが知られており、この状態で強いエネルギーを持つレーザーを照射することは、正常な皮膚細胞にもダメージを与えるリスクを高めます。

施術時の痛みが増強する

飲酒により血管が拡張すると、施術部位の血流が増加し、痛みを感じる神経も過敏になります。

この結果、普段なら我慢できる程度の痛みでも、より強く感じてしまう可能性があります。

さらに、アルコールは中枢神経系に作用し、痛みの閾値を変化させることがあります。一般的に、少量の飲酒では痛みを感じにくくなることもありますが、脱毛施術のような強い刺激に対しては、かえって痛みを増強させる場合があります。

特にヒゲ脱毛は顔面という敏感な部位への施術であるため、アルコールによる血管拡張や神経過敏状態は、施術時の不快感を大幅に増加させる可能性があります。痛みが強すぎると施術を中断せざるを得なくなり、予定していた脱毛プランに支障をきたすこともあります。

脱毛後の赤み・かゆみ・炎症のリスクがある

脱毛施術後は、レーザーや光のエネルギーにより毛根周辺に軽度の炎症が起こります。

これは正常な反応ですが、飲酒によりこの炎症反応が増強される可能性があります。

アルコールの血管拡張作用により、施術部位への血流が増加し、炎症性物質が集まりやすくなります。この結果、通常であれば数時間から1日程度で治まる赤みが長期間続いたり、強いかゆみや腫れが生じたりすることがあります。

また、アルコールは免疫系にも影響を与えるため、施術後の正常な治癒過程を妨げる可能性があります。特に、アルコールを大量に摂取した場合や連日飲酒している場合は、皮膚の修復機能が低下し、施術後の回復が遅れることがあります。

脱毛効果への影響

飲酒が脱毛効果そのものに直接的な影響を与えるかについては、まだ完全に解明されていない部分もありますが、間接的な影響は確実に存在します。

まず、アルコールによる血管拡張により、レーザーエネルギーの毛根への伝達効率が変化する可能性があります。血流が増加した状態では、レーザーエネルギーが周囲の血液に分散され、毛根に届くエネルギー量が減少する可能性があります。

また、飲酒により肌トラブルが生じた場合、次回の施術を延期せざるを得なくなることがあります。脱毛は毛周期に合わせて定期的に行う必要があるため、施術間隔が延びることで全体的な脱毛効果に影響が出る可能性があります。

さらに、アルコールの利尿作用による脱水状態は、肌の代謝機能を低下させ、施術後の毛の抜け落ちや新しい毛の成長サイクルに影響を与える可能性があります。

次では、仮に飲酒してしまった場合の対処方法を説明します。

飲酒してしまった場合の対処法

火照りがある場合は施術部位の冷却をする

飲酒により顔に火照りを感じる場合は、まず施術予定部位を冷却することが重要です。

冷たいタオルや保冷剤をタオルで包んだものを、5〜10分間施術部位に当てて冷やしましょう。

冷却により血管収縮を促し、アルコールによる血管拡張を一時的に和らげることができます。ただし、氷を直接肌に当てることは避け、必ずタオルなどで包んで使用してください。凍傷のリスクがあります。

冷却は一時的な対処法であり、アルコールが完全に代謝されるまでは効果が限定的であることを理解しておくことが大切です。火照りが強い場合や、冷却しても改善しない場合は、施術を延期することを検討しましょう。

水分補給でアルコール濃度を下げる

飲酒後は積極的に水分補給を行い、体内のアルコール濃度を薄めることが重要です。

水やスポーツドリンクを少量ずつ、こまめに摂取しましょう。一度に大量の水分を摂取すると、かえって体調不良を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

アルコールの代謝には時間がかかるため、水分補給だけで完全にリスクを除去することはできませんが、脱水状態を改善し、肌の状態を少しでも良好に保つ効果が期待できます。

カフェインを含む飲料は利尿作用があるため、アルコール摂取後の水分補給には適していません。また、糖分の多い飲料も避け、できるだけ水や電解質を含むスポーツドリンクを選ぶようにしましょう。

クリニックへ連絡する

飲酒してしまった場合は、素直にクリニックへ連絡することが最も重要です。多くのクリニックでは、患者さまの安全性や効果性を最優先に考え、適切なアドバイスを提供してくれます。下記の情報を正確に伝えましょう。

- 飲酒した時間と量

- 現在の体調(火照り、めまい、吐き気など)

- 施術予定時間までの時間

- 過去の飲酒による肌トラブルの有無

クリニックの医師や看護師は、これらの情報を元に施術の可否を判断します。場合によっては施術を延期することになりますが、これは患者の安全のための措置であり、長期的な脱毛効果を考えれば適切な判断です。

無理に施術を受けて肌トラブルが生じた場合、治療費がかかるだけでなく、脱毛スケジュール全体に影響が出る可能性があります。正直に状況を伝え、医師の判断に従うことが最も安全で効率的です。

では、いつから飲酒を避けるべきなのか、最適なタイミングについて説明いたします。

ヒゲ脱毛前後の飲酒のタイミングについて

ヒゲ脱毛前後の飲酒のタイミングとしては、ヒゲ脱毛の施術前は、肌の状態を整えるために少なくとも施術の前日から飲酒を避けることが望ましいです。また、施術後は肌が敏感で炎症が起きやすいため、赤みやかゆみが治まるまで、最低でも数日間は飲酒を控えることをおすすめします。具体的な期間は個人差や施術部位の状態によりますので、医師や施術者の指示に従うことが重要です。

施術前後の推奨禁酒時間

一般的に、ヒゲ脱毛の施術前12〜24時間、施術後12〜24時間は飲酒を控えることが推奨されています。ただし、個人の体質やアルコール代謝能力により、この時間は前後することがあります。

施術前の禁酒期間について、アルコールの血中濃度は摂取後1〜2時間でピークに達し、その後徐々に低下します。しかし、血管拡張作用や皮膚への影響は、血中濃度が下がった後も数時間続くことがあります。また、二日酔いの状態では、脱水や体調不良により肌の状態が悪化している可能性があります。

施術後の禁酒期間については、脱毛施術により軽度の炎症が生じている皮膚に、アルコールによる血管拡張作用が加わることで、炎症反応が増強される可能性があります。施術当日から翌日にかけては、特に注意が必要です。

より安全性を重視する場合は、施術前後48時間の禁酒を推奨する医師もいます。特に、過去に飲酒後の肌トラブルを経験したことがある方や、敏感肌の方は、より長い禁酒期間を設けることが賢明です。

施術前後に飲み会の予定が入った場合

可能であれば飲み会の予定を変更するか、脱毛の施術日を調整することを検討しましょう。

多くのクリニックでは、事前に連絡すれば施術日の変更に対応してくれます。無理に予定を合わせて施術を受けるよりも、安全な状態で施術を受ける方が長期的には効率的です。どうしても飲み会を避けられない場合は、下記の対策を検討してください。

- ノンアルコール飲料を選択する

最近では、味や見た目がお酒に近いノンアルコール飲料が豊富に揃っています。周囲に飲酒を控えている理由を詳しく説明する必要がない場合は、これらの飲料を活用しましょう。 - 飲酒量を最小限に抑える

完全にお酒を避けることができない場合は、飲酒量を最小限に抑えることが重要です。乾杯の一杯のみに留める、アルコール度数の低い飲み物を選ぶなどの工夫をしましょう。 - 十分な時間間隔を確保する

施術との時間間隔をできるだけ長く取ることで、リスクを軽減できます。施術前であれば、飲み会の翌々日以降に施術を受ける、施術後であれば、施術から48時間以上経過してから飲み会に参加するなどの調整を行いましょう。

飲酒以外の施術前後に注意すべきこと

ヒゲ脱毛の効果を最大化し、肌トラブルを防ぐためには、飲酒以外にも注意すべき生活習慣があります。

これらの注意点を理解し、適切に管理することで、より安全で効果的な脱毛が可能になります。

入浴・サウナ・激しい運動は控える

施術後の肌は軽い炎症状態にあるため、体温が上がる行為は避けるべきです。

入浴は施術当日には湯船に浸からず、ぬるめのシャワーで優しく洗いましょう。洗顔時も施術部位を強く擦らず丁寧に扱うことが大切です。サウナは高温により炎症や赤みが悪化するため、施術後は最低でも1週間は控えるのが望ましいです。また、激しい運動も体温上昇と汗で細菌感染のリスクがあるため、施術後2~3日は軽いストレッチやウォーキング程度にとどめてください。これらの注意でトラブルを避け、肌の回復を促します。

肌の乾燥と日焼け対策をする

脱毛後の肌は乾燥しやすく紫外線にも敏感なため、適切な保湿と日焼け対策が必須です。

刺激の少ない敏感肌用保湿剤を施術当日から継続的に使い、肌の水分をしっかり保持しましょう。日焼け止めはSPF30以上、PA+++以上のものを使用し、帽子や日傘など物理的な対策も併用することが効果的です。施術前も日焼けした肌は火傷リスクが高まるため、脱毛期間中は継続して日焼け対策を行うことが重要です。

予防接種や薬の服用を控える

予防接種や特定の薬剤の服用は、施術前後の免疫系や肌の反応に影響を与えるため、一定期間控えることが重要です。

予防接種は施術の前後1〜2週間は避け、免疫反応や副反応による肌トラブルや施術効果の低下を防ぎます。光感受性を高める薬や常用薬は、必ず医師に相談し、施術との安全なスケジュール調整を行いましょう。これにより肌への負担やトラブルを最小限に抑え、脱毛効果を高められます。

自己処理方法の注意点

ヒゲ脱毛期間中の自己処理は脱毛効果を高めるために正しい方法が重要です。

毛抜きは毛根を除去し次回のレーザー反応がなくなるため絶対に使用禁止です。自己処理は肌への刺激が少ない電気シェーバーを推奨し、カミソリ使用時は慎重に行い肌を傷つけないよう注意しましょう。施術前日の処理が基本で、当日は避け保湿ケアを忘れずに行うことが大切です。毛の長さは1~2mm程度を保ち、クリニックの指導に従って管理してください。

関連記事:医療脱毛期間中に毛抜きはNG!その理由と正しい自己処理方法を解説

まずは無料カウンセリングを

当院は開院20年以来、65,000件以上の肌トラブルに対応してきました。医療脱毛機器を使い分けてお肌へ不安がある方も安心して脱毛を受けていただいています。まずは無料カウンセリングで、あなたの肌に合った最適な脱毛プランをご提案させていただきます。

ハートライフの医療脱毛

5つのお約束

- 1.剃り残しの無料シェービング:背中など手の届きにくい部分や剃り残しは、当日スタッフが丁寧に対応します。

- 2.薬代・処置代無料:炎症を抑える薬や万が一のお肌トラブル時の処置にかかる費用は一切いただきません。

- 3.照射漏れ保障:万一の照射漏れにも迅速に対応し、無料で再照射いたします。

- 4.明朗会計:金額表以外の追加費用はございません。ただし、毛質や肌質により、コース内で効果を追求するため追加回数が必要な場合がございます。

- 5.予約の取りやすさ:医療脱毛機器を5台導入しており、十分な予約枠を確保しています。

まとめ

ヒゲ脱毛前後の飲酒がNGな理由について、医学的根拠に基づいて詳しく解説してきました。アルコールによる血管拡張作用、肌の敏感化、脱水作用などが複合的に作用し、肌トラブルのリスク増加、施術時の痛み増強、脱毛効果への悪影響をもたらす可能性があることがお分かりいただけたでしょう。

万が一飲酒してしまった場合でも、適切な対処法(冷却、水分補給、クリニックへの連絡)を実践することで、リスクを最小限に抑えることができます。また、施術前後12〜24時間(できれば48時間)の禁酒を心がけ、やむを得ず飲み会の予定が入った場合は、ノンアルコール飲料の選択や施術日の調整を検討しましょう。

飲酒以外にも、入浴・サウナ・激しい運動の制限、適切な保湿・日焼け対策、予防接種や薬剤服用への注意、正しい自己処理方法の実践など、多くの注意点があります。これらすべてを守ることで、安全で効果的なヒゲ脱毛が実現できます。

ヒゲ脱毛は継続的な治療であり、一時的な我慢や生活習慣の調整が、長期的には大きな効果として現れます。医師の指導に従い、適切なスケジュール管理を行うことで、理想的な脱毛結果を得ることができるでしょう。

何か不明な点や心配なことがある場合は、遠慮なくクリニックの医師やスタッフに相談することをお勧めします。患者一人ひとりの体質や生活スタイルに合わせた、個別のアドバイスを受けることで、より安心して脱毛治療を進めることができます。

このページの監修医師

記事医師監修

渡邊雅人

ハートライフクリニック院長

日本美容外科学会(JSAS)会員

アラガン施注資格認定医

ジュビダームビスタ認定医

ジュビダームビスタボリューマXC・ボリフトXC認定医