シミは多くの方が悩む大きな肌トラブルで、見た目への影響や心理的負担が指摘されています。

本記事では、医薬品・美容施術・セルフケアの3つの方法を中心に、それぞれの特徴や選び方を専門的に解説。ご自身に合ったケア方法を納得して始められるよう、医師の視点で丁寧にサポートします。

シミに効く医薬品の種類と特徴

シミに効果的な医薬品は内服薬と外用薬の2種類ございます。下記で詳しくご紹介します。

飲み薬(内服薬)

飲み薬(内服薬)は体の内側からシミにアプローチし、メラニンの生成を抑制したり排出を促進する効果があります。代表的な内服薬には、メラニンの生成を減らすトラネキサム酸や、抗酸化作用で肌の老化を防ぐビタミンC配合薬、代謝やホルモンバランスに作用するプラセンタエキスなどがあります。これらはそれぞれ異なる働きでシミの改善に役立ち、副作用も異なります。下記に特徴をまとめてみました。

トラネキサム酸配合薬

トラネキサム酸配合薬は、シミの原因であるメラニン生成を抑制する特徴があります。

具体的には、メラニン生成を促すプラスミンやプロスタグランジンの働きをブロックし、シミや肝斑の予防・改善に効果的です。また、抗炎症作用により肌の色素沈着も軽減します。

【副作用】

トラネキサム酸配合薬の副作用は、まれに胃部不快感やアレルギー反応、血栓症のリスクが報告されています。

特に血液凝固に関わる副作用を防ぐため、医師の指示に従い用法・用量を守ることが重要です。使用前に体調や持病を必ず相談してください。

ビタミンC配合薬

ビタミンC配合薬は、シミの原因となるメラニンの生成を抑制するとともに、既にできてしまったメラニンを還元して無色化する効果があります。

メラノサイト内でのチロシナーゼ酵素の働きを阻害し、メラニンの過剰生成を防ぎます。

また、抗酸化作用により紫外線などによる肌の酸化ダメージを軽減し、新たなシミの予防や肌の老化防止にも寄与します。さらに、コラーゲンの生成を促進し、肌のハリや弾力の改善にも役立ちます。

【副作用】

ビタミンC配合薬は比較的安全ですが、まれに胃腸の不快感やアレルギー症状が起こることがあります。

また、高用量を長期間使用すると腎結石のリスクが指摘されるため、医師の指導のもと適切な用量を守って使用することが重要です。肌の赤みやかゆみなどの異常を感じた場合は速やかに医療機関に相談してください。

プラセンタエキス配合薬

プラセンタエキス配合薬は、メラニン生成の鍵となる酵素チロシナーゼの活性を抑え、シミの原因となるメラニンの生成を効果的に防ぎます。

また、肌のターンオーバーを促進してできてしまったメラニンの排出を助け、シミの予防・改善に役立ちます。

さらに抗炎症作用や抗酸化作用もあり、肌を健やかに保つサポートをします。

【副作用】

プラセンタエキス配合薬の副作用は比較的少ないですが、まれに発疹やかゆみ、アレルギー反応が起こることがあります。特にアレルギー体質の方は注意が必要です。使用中に肌の異常を感じた場合は、速やかに医師に相談し、指示に従うことが大切です。

塗り薬(外用薬)

塗り薬(外用薬)は、皮膚に直接作用してシミにアプローチします。代表的なものに、メラニン生成を抑制しシミの改善に効果的なハイドロキノン配合クリームと、皮膚のターンオーバーを促進してシミやくすみを薄くするトレチノイン配合クリームがあります。

それぞれ下記で詳しく解説します。

ハイドロキノン配合クリーム

ハイドロキノンは、強力な美白成分として知られ、シミの原因となるメラニンの生成を抑制する働きがあります。

特に濃いシミや肝斑、そばかすなどの色素沈着に対して効果的です。

- メラニン生成抑制

チロシナーゼという酵素の働きを阻害し、メラニンの生成を大幅に減らします。 - シミを薄くする

既にできてしまったシミの色を薄くし、肌のトーンを均一に整えます。 - 比較的即効性がある

使い始めてから数週間〜数ヶ月で効果が現れやすい。

【副作用】

ハイドロキノン配合クリームの主な副作用には、使用初期に起こる肌の赤みや炎症、ひりひり感、かぶれ(接触皮膚炎)があります。これらは刺激による肌の反応で、多くの場合は数週間で収まりますが、症状が強い場合は使用を中止し、医師に相談することが重要です。また、長期使用や高濃度の使用でまれに白斑(肌の色が抜ける状態)が起こることもあります。さらに、刺激が強いため、使用する部位や頻度に注意が必要です。適切な量と頻度で医師の指導のもと使用することが大切です。

トレチノイン配合クリーム

トレチノインはビタミンA誘導体(レチノイド)で、肌のターンオーバー(新陳代謝)を促進する効果があります。シミやニキビ跡、しわなどの肌トラブル改善に広く使われている医薬品成分です。

- 肌のターンオーバー促進

古い角質やメラニンを含む細胞の排出を促し、シミを徐々に薄くしていく。 - コラーゲン産生促進

皮膚の弾力やハリを改善し、しわや毛穴の目立ちを軽減。 - 色素沈着やニキビ跡の改善

色むらや凹凸のある肌質の改善に効果的。 - 比較的即効性があり

即効性もあるが、人によっては、効果が出るまでには数週間から数ヶ月かかることもあり。

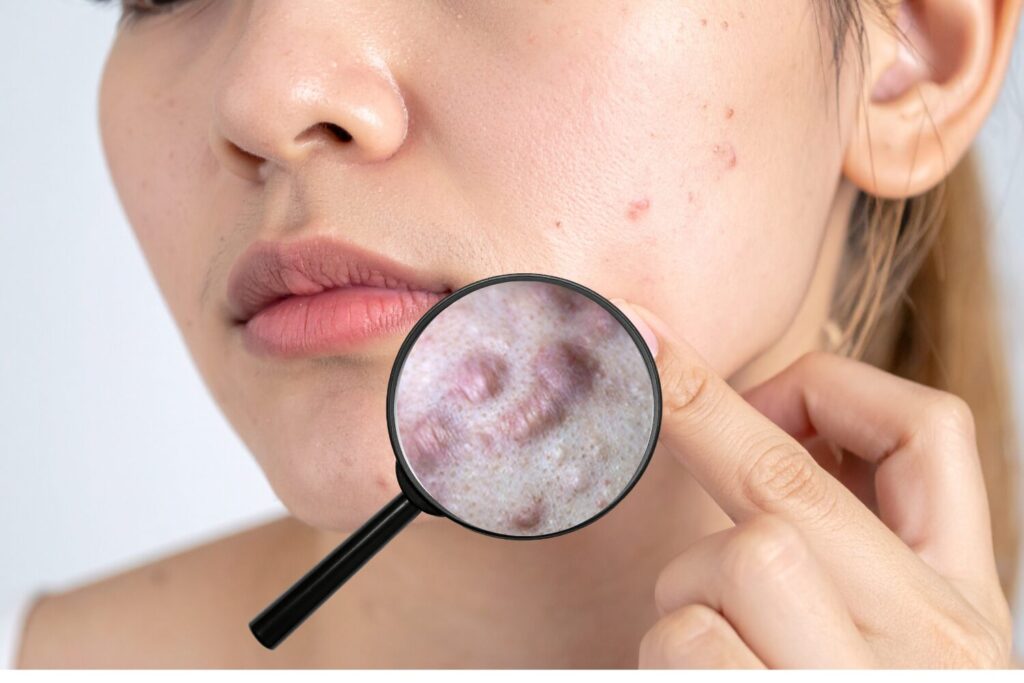

市販薬と医療用医薬品の違い

市販薬(OTC薬)は、ドラッグストアなどで医師の処方なしに購入でき、安全性が高く副作用リスクが低いものが多いです。

成分濃度は控えめで効果は緩やかですが、自己判断で手軽に使えるメリットがあります。

一方、医療用医薬品(処方薬)は、医師の診察と処方が必要で、成分濃度が高く効果が強力です。症状に合わせて医師が使用状況を管理し、副作用リスクもあるため、適切な指導のもと使用することが求められます。

重症や長期治療に適し、シミ治療において即効性を期待できるのが特徴です。

このように、市販薬と医療用医薬品は成分濃度や使用の管理方法に大きな違いがあります。副作用を抑えながら手軽に使うなら市販薬、しっかり効果を出すには医療用医薬品が適しています。

シミの種類に合わせた薬の選び方

老人性色素斑(SK)への対処法

紫外線の影響で中高年に多く発生。

いわゆる「日光性色素斑」。濃くはっきりしたシミ。

【対処法】

ハイドロキノン(外用薬)、トレチノイン(外用薬)、ビタミンC誘導体

肝斑への対処法

30〜40代の女性に多く、頬骨あたりに左右対称に現れる淡い茶色のシミ。

ホルモンバランスの乱れや紫外線、摩擦が原因。

【対処法】

トラネキサム酸(内服薬)、 ハイドロキノン(外用薬)、ビタミンC誘導体

炎症後色素沈着への対処法

ニキビや傷、虫刺されの後にできるシミ。炎症によってメラニンが過剰に生成される状態です。

【対処法】

トラネキサム酸(内服薬)、ビタミンC誘導体(内服・外用)、 ハイドロキノン(外用薬)

そばかす(雀卵斑)への対処法

遺伝的要素が強く、主に鼻や頬に小さくて薄い茶色の斑点状のシミ。

【対処法】

ハイドロキノン(外用薬)・ビタミンC誘導体。また、日焼け止めの徹底が重要です。

次に市販薬でもシミに効果のある薬を選ぶためのポイントを紹介します。

シミに効く市販薬の選び方

市販薬でもシミに効果的なものを選ぶ際は、まず含まれている有効成分を確認しましょう。

有効成分の種類と配合量に注目

シミ対策に効果的な有効成分があるものは下記になります。

- ビタミンC誘導体

- アルブチン

- トラネキサム酸(内服サプリや一部外用)

- プラセンタエキス

- カモミラET(カモミール由来成分)

成分表示は配合量の多い順に記載されるため、目的成分が上位にあると配合量が多いと推測可能です。

明確な%表示があれば効果の目安になり、濃度が高いほど効果も強くなる反面、刺激も増すため注意が必要です。

不明な場合はメーカー説明や口コミで使用感を確認しましょう。

医薬品区分の確認が重要

医薬品区分がシミに効く市販薬の選び方で重要なのは、副作用リスクや成分濃度の違いに基づき、自分の肌状態や安全性に合った適切な薬を選べるからです。

医薬品は副作用リスクや安全管理の観点から、第1類から第3類に分類されています。

| 区分 | 副作用 | 購入時の説明義務 | 販売場所例 |

|---|---|---|---|

| 第1類医薬品 | 高い | 薬剤師の説明義務あり | 薬剤師常駐の店舗のみ |

| 第2類医薬品 | 中程度 | 説明は望ましい | 薬局、ドラッグストア等 |

| 第3類医薬品 | 低い | なし(要望あれば対応) | どこでも購入可能 |

第1類は副作用リスクが高く、薬剤師の説明が必須で成分濃度も高めに設定されていることが多い一方、第3類は安全性優先で成分濃度が控えめで効果も穏やかですが、手軽に購入できます。この区分を理解することで、副作用を避けつつ効果的にシミケアでき、安全かつ納得して続けられる治療選びにつながります。

価格とコストパフォーマンスを比較

価格だけでなく、内容量や継続使用の視点からコストパフォーマンスを比較することが重要です。

シミに効く市販薬は、成分の配合量や飲む錠数によって効果が異なるため、単純な価格比較だけでは不十分です。

例えば、安くても内容量が少なければすぐに使い切ってしまい、結果的にコストが高くなる場合もあります。継続的に使うことが必要なため、1日あたりのコストや1ボトルあたりの日数を考慮し、効果と価格のバランスが取れた商品を選ぶことが、納得のいくシミ対策につながります。

皮膚科で処方されるシミ治療薬

| 肝斑 | トラネキサム酸内服 + ハイドロキノンクリーム + ビタミンC・E内服 |

|---|---|

| 老人性色素斑 | ハイドロキノン+トレチノイン外用(数か月間) |

| ニキビ跡の色素沈着 | トレチノイン+ビタミンC誘導体外用 |

| 色素沈着・くすみ | 内服薬(シナール、トラネキサム酸など)+外用薬併用 |

市販薬との効果の違い

市販薬と処方薬の効果の違いは、成分の濃度と使用管理の有無によって大きく異なり、処方薬は医師の診断に基づき成分濃度が高く安全管理もされているため、より強力で効果的です。

市販薬は比較的安全性を重視し成分が控えめで、軽度な症状の緩和向きです。処方薬は個々の症状や体質に合わせて用量や種類が調整されることで高い効果を出しますが、副作用リスクも伴い、医師や薬剤師の指導が必要です。

処方までの流れと費用相場

【処方までの流れ】

- 予約・受診

一般皮膚科や美容皮膚科を予約、または直接受診し医師が肌の状態やシミの種類(肝斑、老人性色素斑、炎症後色素沈着など)を診断します。 - 治療方針の決定

シミの種類や肌質、希望に基づき内服薬・外用薬・化粧品・施術などを提案。医療用医薬品が必要と判断された場合は処方されます。 - 処方薬の受け取り

院内処方ならクリニックで、院外処方なら近隣の調剤薬局で薬を受け取ります。自由診療のクリニックでは薬代をその場で支払い受け取るのが一般的です。

【費用相場】

保険適用の有無で費用は異なり、自由診療の場合は薬代や診察料が全額自己負担となります。市販薬は数百〜数千円程度と手頃ですが、処方薬は高価になることがあります。診察の有無や治療内容によっても変動するため、事前にクリニックに確認することをおすすめします。

ビタミンC点滴療法の特徴

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 高い抗酸化作用 | 活性酸素を除去し、細胞の老化を防ぐ。肌の若返りや美白効果に貢献 |

| 美白効果 | シミやくすみの原因となるメラニンの生成を抑える |

| コラーゲン生成促進 | ビタミンCはコラーゲン生成に必須。肌のハリや弾力アップが期待できる |

| 免疫力強化 | 抗ウイルス・抗炎症作用もあるとされ、体調管理目的にも使われる |

| 疲労回復 | 肝機能サポートやエネルギー代謝の活性化にも関与 |

シミを改善する美容施術の種類と特徴

シミを改善するためには、内服薬や外用薬も効果的ですが、美容施術のアプローチも効果的です。下記に種類と特徴をまとめてみました。

ケミカルピーリング

ケミカルピーリング(chemical peeling)は、化学薬品を使用して皮膚の古い角質やダメージを取り除き、新しい皮膚の再生を促す美容施術です。肌本来の治癒力を高めるための基本治療です。

レーザー治療

レーザー治療は、シミ治療において即効性があり、特に濃いシミや老人性色素斑、肝斑、そばかすなどの色素沈着に効果的です。

レーザーはメラニン色素をピンポイントで破壊し、肌のトーンを均一に整えます。症状やシミの種類に応じて、強い出力のレーザーや弱い出力で皮膚の負担を抑えるレーザートーニングなどを使い分けることが施術のポイントです。施術後はダウンタイムがあり、適切なアフターケアと紫外線対策が重要となります。自分の肌質やシミの状態を正しく診断し、医師と相談して最適なレーザー治療法を選ぶことが安全かつ効果的な治療につながります。

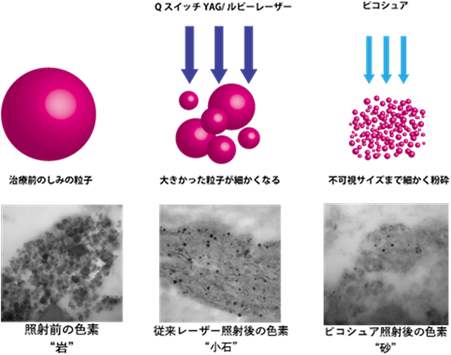

Qスイッチレーザー

Qスイッチレーザーは、メラニン色素(シミやアザの原因)をピンポイントで破壊する高出力・短時間照射の医療用レーザーです。特に「濃いシミ」や「青・黒っぽいアザ」の治療に適しており、少ない回数で高い効果が期待できる治療法です。

ピコレーザー

ピコレーザーは、従来のQスイッチレーザーよりも圧倒的に短い「ピコ秒(1兆分の1秒)」単位のパルスで照射する最新型のレーザー治療です。肌へのダメージを最小限に抑えながら、シミ・くすみ・毛穴・タトゥー除去など幅広い悩みに対応できます。

また、Qスイッチレーザーがダウンタイムが強いのに関して、ピコレーザーはほとんどダウンタイムがないことが特徴です。

ライムライト(IPL)

ライムライト(IPL)は、Intense Pulsed Light(強力なパルス光)を用いた光治療の一種で、シミ・そばかす・赤ら顔・くすみ・毛穴の開きなど、複数の肌トラブルを同時に改善できるのが大きな特徴です。

ゼオスキン・ヒト脂肪間質細胞培養液

ゼオスキンはビタミンA誘導体やハイドロキノンなどの成分で肌のターンオーバーを促進し、シミやくすみを改善します。

肌表面の古い角質が除去され、新しい肌へと生まれ変わる過程でメラニンの排出が促され、透明感が増します。

また、ヒト脂肪間質細胞培養液は肌細胞の再生をサポートし、コラーゲンの生成を促進、肌のハリと弾力を向上します。

これにより、シミ改善はもちろん、肌全体の若返りや健康的な肌環境の維持にも寄与します。医師の管理のもとで安全に継続利用することが重要です。

治療と同時に重要なことが「予防」です。

下記では、シミを予防する方法をご紹介します。

シミを予防するセルフケア

紫外線対策の徹底

紫外線対策は1年を通じて重要ですが、日焼け止めはシミ・シワ・たるみ・肌荒れなどの肌老化を防ぐ最も効果的なアイテムです。

日焼け止めを選ぶ際は、UVBを防ぐ指標「SPF」とUVAを防ぐ「PA」を基準に、生活シーンに合わせて適切な数値を選ぶことがポイントです。

例えば、日常生活ではSPF15〜30、PA++程度が目安で、屋外活動時はSPF30〜50以上、PA+++〜++++がおすすめです。

正しい使い方としては、十分な量をまんべんなく塗り、2〜3時間おきの塗り直しを行いましょう。UVAは雲や窓ガラスを通過するため、室内や曇りの日でも紫外線対策は欠かせません。このように季節や天気に関係なく「通年での紫外線対策」が肌を守る基本です。

シミを予防するスキンケア

シミ予防には、摩擦を避けた優しい洗顔と美白成分配合のスキンケアが基本です。

肌をこすらず、泡でやさしく洗い上げることで肌へのダメージを防ぎ、炎症や色素沈着のリスクを減らします。さらに、日々のケアに美白有効成分(トラネキサム酸、ビタミンC誘導体、アルブチン、ナイアシンアミドなど)を取り入れ、メラニン生成を抑制し肌の透明感を保ちましょう。角質ケアも大切で、AHAや酵素洗顔は週1〜2回の使用でターンオーバーを促進し、古いメラニンの排出を助けます。保湿を徹底し肌のバリア機能を強化しつつ、炎症を防ぐために刺激の少ない化粧品や抗炎症成分を活用するのがポイントです。これらを組み合わせることで、紫外線によるダメージを軽減し、シミの発生を防ぐ効果的なスキンケアが実現します。

参考に、以下の5ステップを意識しましょう。

- 紫外線を徹底的にブロック(SPF15以上・PA++以上、屋外時はSPF50+・PA++++推奨)

- 美白有効成分を含む化粧水や美容液で毎日ケア

- AHAや酵素洗顔で古い角質の除去(週1〜2回)

- 摩擦を避ける優しい洗顔と抗炎症成分によるケアで炎症予防

- 抗酸化成分で肌の酸化ストレスから守る

シミができにくい肌作りのための生活習慣

シミを防ぐには、肌の健康を保つ生活習慣が不可欠です。

まず、食事ではビタミンCや抗酸化物質を豊富に含む野菜や果物をバランスよく摂取して、メラニンの過剰生成を抑制し肌の修復を助けましょう。良質な睡眠は肌のターンオーバー正常化に重要で、肌の再生を促進します。

また、ストレスは活性酸素を増やし肌の老化やシミの悪化を招くため、適度な運動やリラックス法でストレス管理を行うことが大切です。

さらに、紫外線対策と保湿も合わせて行い、肌のバリア機能を強化することでシミができにくい健やかな肌を作れます。

これらを継続することがシミ予防の基本です。

まずは無料カウンセリングを

当院は開院20年以来、65,000件以上の肌トラブルに対応してきました。速攻性のある治療からシミができにくいお肌へ改善する治療まで幅広くご用意しております。まずは無料カウンセリングで、あなたの肌に合った最適なプランをご提案させていただきます。

まとめ

シミに効く医薬品は主に内服薬と外用薬の2種類があります。

内服薬は体の内側からメラニンの生成を抑えたり排出を促し、代表的な成分はトラネキサム酸、ビタミンC配合薬、プラセンタエキスです。外用薬にはハイドロキノンやトレチノイン配合クリームがあり、直接肌に作用してシミを薄くします。市販薬は成分濃度が控えめで安全性重視、一方で処方薬は医師の管理下で高濃度かつ効果的な治療が可能です。シミの種類や肌状態に応じて薬を選び、併せて紫外線対策や美白成分を含むスキンケア、生活習慣改善による予防も重要です。医師の診察と相談を通じて、最適なケア方法を選びましょう。

このページの監修医師

記事医師監修

渡邊雅人

ハートライフクリニック院長

日本美容外科学会(JSAS)会員

アラガン施注資格認定医

ジュビダームビスタ認定医

ジュビダームビスタボリューマXC・ボリフトXC認定医